介護保険制度について

介護保険制度とは、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みのことです。

【基本的な考え方】

・自立支援・・・単に高齢者が望む支援(掃除や洗濯)を行うのではなく、高齢者の自立を支援するためにできないこと(膝が痛くて風呂掃除ができない)を支援する事を理念とする。

・利用者本位・・・支援する側が~のサービスが必要だろう、このサービスを受けてもらおう、と決めつけるのではなく、利用者の選択により多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度

・社会保険方式・・・給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用

【介護保険制度の被保険者】

①65歳以上の者(第1号被保険者)

②40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)

介護保険サービスは、65歳以上の者は原因を問わず要支援・要介護状態となったときに、40

~64歳の者は末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態に

なった場合に、受けることができる。

第1号被保険者の保険料は、市町村が徴収(原則、年金から天引き)

第2号被保険者の保険料は、医療保険者が医療保険の保険料と一括徴収

介護保険で受けられるサービス

・居宅介護支援・・・ケアマネージャーがケアプランを作成、手続きの代行等

・居宅介護サービス・・・ホームヘルプサービス、訪問看護サービス等

・地域密着型介護サービス・・・定期巡回・随時対応型訪問介護看護等

・施設サービス・・・介護老人福祉施設等

・福祉用具の購入、貸与・・・ポータブルトイレの購入、車いすのレンタル等

・住宅改修・・・手すりの取り付け、段差の解消等

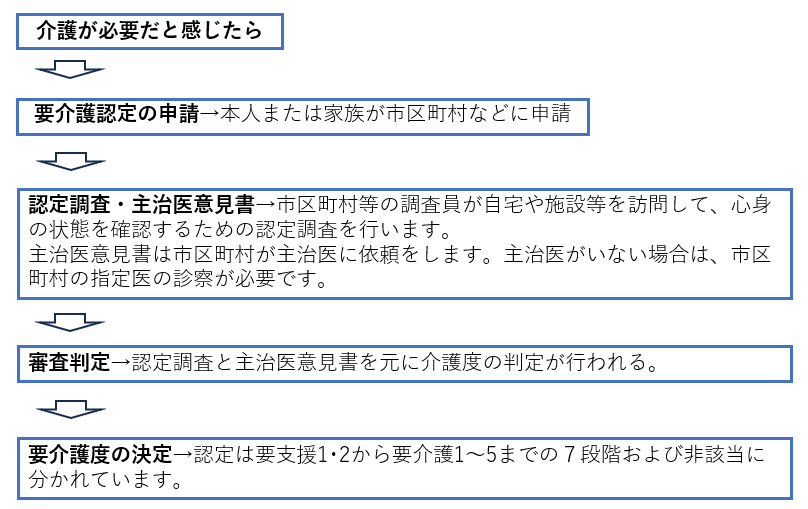

介護を受けるために必要な手続き

実際にサービスを受けるには、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請をしましょう。

介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっています。自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。

介護保険を利用するための費用

サービス利用料には介護が必要な程度(介護区分)ごとに、月額の上限が決められています。

その上限額の1割が本人負担額です。

※一定以上の収入がある方は自己負担額が2割、3割になることがある。

| 介護区分 | 体の状態 | 1ヵ月限度額 | 自己負担額 (1割) |

| 要支援1 | 心身の状態が改善する可能性の高い方で日常生活の一部に支援が必要。 | 50,320円 | 5,032円 |

| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | |

| 要介護1 | 入浴、排せつ、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な状態。 | 167,650円 | 16,765円 |

| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | |

| 要介護3 | 1から5に数字が大きくなるほど介護の必要性が高く、要介護5は生活全般について全面的介助が必要。 | 270,480円 | 27,048円 |

| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | |

| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |

介護に関わる様々な専門職

介護や医療についての資格を持った専門職が、介護サービスを提供致します。

受けるサービスによって関わる方は様々です。

・介護職員、介護福祉士

・ケアマネージャー

・理学療法士

・作業療法士

・福祉用具専門相談員

・医師、看護師

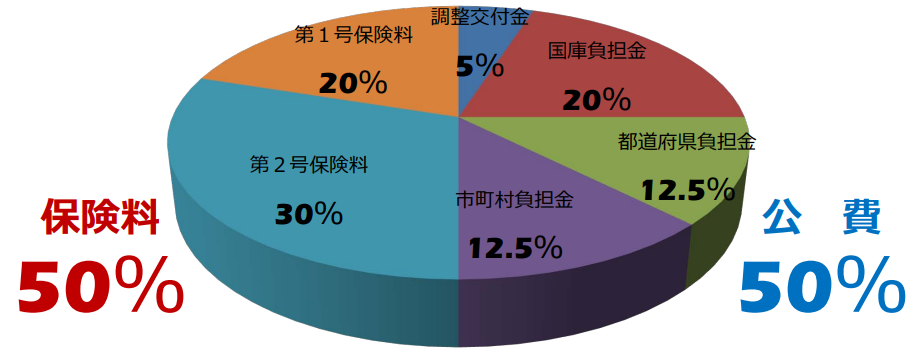

介護保険の財源

介護保険にかかる費用のうち、利用者が負担する1割を除く残りは、公費(税金)と私たち介護保険の被保険者が納める保険料で半分ずつまかないます。公費の半分は国が、残りの半分を都道府県と市町村が1/4ずつ負担することになります。

(注1)第1号保険料と第2号保険料の割合は、計画期間ごとの第1号被保険者と第2号

被保険者の人口比率によって決まる。上記は第4期(H21~H23)における割合。